問題提起 核兵器も原発もない世界を目指して

問題提起 核兵器も原発もない世界を目指して

核兵器と原発の現状

現在、地球上には、1万6千発を超える核兵器435基の原発が存在している。プーチン・ロシア大統領は、ウクライナ紛争に際して核兵器使用計画があったことを明らかにした。インドとパキスタンとの間での核戦争の勃発や、イスラエルのイランへの核攻撃の可能性も指摘されている。核兵器の使用は、冷戦時代だけではなく、

現在も画策されているのである。のみならず、意図的ではない核兵器使用がありうるのである。

核兵器が使用されれば、どのような非人道的な結末が発生するかについては、広島・長崎の被爆の実相、核実験による被害の現実はもとより、さまざまなシュミレーションによっても予測されている。核兵器使用による壊滅的事態を避けるためには核兵器の廃絶しかないのである。このことは国際社会の中で共有されつつある思潮である。にもかかわらず、核兵器国やわが国を含む核兵器依存国は、核兵器が自国の安全を保障する最終手段であるとの立場をとり続けている。核による威嚇が抑止力となるの

で、自国と国際社会の安定と平和のために必要不可欠であるというのである。

国際法の世界では、核兵器使用は一般的には違法であるが、国家存亡の危機に際しては違法とも合法ともいえない、というのが国際司法裁判所の多数意見である。

そして、非核三原則の遵守、核兵器の廃絶を目指す、米国の核の傘に依存する、核の平和利用を推進する、というのがわが国の核政策である。

大久保賢一(日本反核法律家協会事務局長)

※ 以下、下記 PDF をダウンロードしてご覧ください。

山木屋原発自死事件の勝訴判決および確定のご報告

山木屋原発自死事件の勝訴判決および確定のご報告

本年 8 月 26 日に福島地方裁判所において言い渡された「山木屋原発自

死事件の勝訴判決および確定」について、自由法曹団の「団通信」で

紹介された記事を紹介します。

※ 以下、下記 PDF をダウンロードしてご覧ください。

死事件の勝訴判決および確定」について、自由法曹団の「団通信」で

紹介された記事を紹介します。

向川 純平(自由法曹団)

※ 以下、下記 PDF をダウンロードしてご覧ください。

「原発再稼働派勝利」でいいか?

「原発再稼働派勝利」でいいか?

参院選は大方の予想通り、自民・公明の与党が過半数獲得の圧勝。民主党は惨敗した。今回の選挙で、「争点」とされたテーマのうち、大切なものと言われたのは、改憲、原発、TPPだったが、世論調査では「反対」が多数を占めた原発については、「再稼働」推進ないし「許容」の党派が多数を占めた。

未だに15万人が自宅に戻れない地域の人々、今なお、一触即発の危険を抱えながら、壊れた施設にも近づけない現場の状況、そこで働く労働者の被曝、10万年レベルで管理しなければならない使用済み核燃料、処理に困る廃棄物…。汚染水が海に流れ出していることも分かった。何をとっても、解決していない東電福島第1原発のいまを考えれば、「再稼働」ということにはならないはずの原発がなぜ、こんなに、推進されているのか?

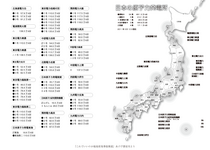

安倍政権は「成長戦略」に「原発の活用」を入れ、推進に力点を置いている。規制委員会が認めた原発について、「地元自治体の理解が得られるよう最大限努力する」とした。50基に及ぶ全国の原発は、現在は関西電力大飯原発の2基が動いているだけだが、7月8日、新しい規制基準がスタートしたのを受けて、北海道、関西、四国、九州の4電力が6原発12基を再稼働させるための審査を申請した。

民主党政権は「2030年代に原発稼働ゼロ」という目標を掲げた。今回の選挙でも、与党の公明党が「可能な限り速やかに原発ゼロを目指す」とし、日本維新の会も「原発は30年代までにフェードアウトする」としたが、「再稼働」は否定していない。みんなの党は「30年代までに原発ゼロ」、新党大地も「原発ゼロ」だった。再稼働を認めず、脱原発を訴えているのは、共産党、生活の党、社民党、みどりの風。このグループで、議席を増やしたのは、共産党だけだった。

東京選挙区では、毎週官邸前の行動に参加し、脱原発を訴えてきた共産党の吉良佳子さんと無所属の山本太郎さんが当選した。「政治は変えられる。皆さんと一緒に政治を変える」と吉良さんが語り、「当選を喜んでいる状況ではない」と山本さんは語っている。

原爆の危険性、核戦争の危険性を広げるのには「ヒロシマ、ナガサキの実相」を伝えることが大事だった。原発も同じだ。福島の実相を伝え、原発がいかに非人道的、非道徳的であるかを伝えよう。それが、人類の未来のためだと改めて思う。

未だに15万人が自宅に戻れない地域の人々、今なお、一触即発の危険を抱えながら、壊れた施設にも近づけない現場の状況、そこで働く労働者の被曝、10万年レベルで管理しなければならない使用済み核燃料、処理に困る廃棄物…。汚染水が海に流れ出していることも分かった。何をとっても、解決していない東電福島第1原発のいまを考えれば、「再稼働」ということにはならないはずの原発がなぜ、こんなに、推進されているのか?

安倍政権は「成長戦略」に「原発の活用」を入れ、推進に力点を置いている。規制委員会が認めた原発について、「地元自治体の理解が得られるよう最大限努力する」とした。50基に及ぶ全国の原発は、現在は関西電力大飯原発の2基が動いているだけだが、7月8日、新しい規制基準がスタートしたのを受けて、北海道、関西、四国、九州の4電力が6原発12基を再稼働させるための審査を申請した。

民主党政権は「2030年代に原発稼働ゼロ」という目標を掲げた。今回の選挙でも、与党の公明党が「可能な限り速やかに原発ゼロを目指す」とし、日本維新の会も「原発は30年代までにフェードアウトする」としたが、「再稼働」は否定していない。みんなの党は「30年代までに原発ゼロ」、新党大地も「原発ゼロ」だった。再稼働を認めず、脱原発を訴えているのは、共産党、生活の党、社民党、みどりの風。このグループで、議席を増やしたのは、共産党だけだった。

東京選挙区では、毎週官邸前の行動に参加し、脱原発を訴えてきた共産党の吉良佳子さんと無所属の山本太郎さんが当選した。「政治は変えられる。皆さんと一緒に政治を変える」と吉良さんが語り、「当選を喜んでいる状況ではない」と山本さんは語っている。

原爆の危険性、核戦争の危険性を広げるのには「ヒロシマ、ナガサキの実相」を伝えることが大事だった。原発も同じだ。福島の実相を伝え、原発がいかに非人道的、非道徳的であるかを伝えよう。それが、人類の未来のためだと改めて思う。

丸山重威(日本ジャーナリスト会議)

とりわけ、原発災害によって多大なダメージを受けた多くの人びとが置かれている状況は、とても厳しいものがあり、さらにそれに加えて、なかなか共通項が見いだせないほど、被害の実情は多様といえるのではないだろうか。そこがまた、一致しての要求を求めることの、決して小さくはない壁となっているのではないだろうか。このような中で、さまざまな立場にある原告をまとめ、組織している各地の弁護団の取り組みには、本当に頭が下がる思いである。それでも、自らの権利の回復を求めて立ち上がり、ともに手を携えつつ、事故の責任を問い、正義の実現を目指す人たちが、残念ながら、圧倒的多数という状況には、必ずしもなってはいないといえるのではないだろうか。

ここに、実は、この莫大な規模の被害をもたらした原発災害が、多くの人びとに与えた計り知れない影響をみることができるのではないだろうか。同時にそれは、被害の回復と密接にかかわって、現在、切実に求められている課題として浮上しつつある、いわゆる復興支援の問題ともリンクしているように思えるのである。端的にいって、復興支援の課題は、単にハードの問題だけではなく、いうなればケアの問題も含めた課題なのであろう。

そのことは、かなりの数の被害当事者が、この事故とその後にたどった経過から受けた精神的な負荷を考えることによって、明確なものとなるだろう。これが正義をめぐる言説を阻害する要因となっていることは否定できないだろう。こうしたことが、繰り返しになるが、いわゆる復興支援にさいしても、決して見過ごすことのできない、困難として立ち現れているように思える。これらの諸点を考慮に入れること、つまり、権利、人権の回復や、責任の所在を明らかにし、それを通じて正義の実現を図ること、それらを前提に、これに加えてさらに多くの人たちへの精神的なケアをすることが、復興を後押しするための重要なスッテプとなるだろう。このことの持つ意味は、決して小さくはないだろう。

原発災害からの避難者が抱えている、目下の、さまざまな精神的負荷をもたらしている、その要因の多くが、コミュニティを失ったことにともなう、価値のはく奪や喪失の感情に根差しているといえるだろう。自らの拠って立つ、よりどころとすべき根拠を失い、ときには、深刻なまでのアイデンティティの危機、アイデンティティクライシスにまで発展しかねない状況へと追い込まれる、そうした潜在的状況を少なくない被害者は有している。それはまた、その心理的ダメージのゆえに、地に足がつかない、まさに宙吊りとなっているような感覚をもたらしてもいる。そこから、それゆえに、今ある、ありのままの、自らの存在を認めて欲しいという、承認の欲求となって表れているといえるだろう。

こうした、いわば、原発災害の被災者が、当事者として、当然感じるべき多くの思いについて、少なくない調査や研究などによっても、それが裏付けられるような示唆を与えているといえるだろう。それはデータによっても把握が可能であると同時に、当事者と接する機会を持つことのある多くの人たちによる実感も、それを大きく外れることはないのではないだろうか。そのような心理的状況を多くが共有しているといえるだろう。

では、そのような事態に対して、どのようなことが可能なのであろうか。これは、正義への第一歩であると同時に、いわゆる復興、それは自らの足で立つことを当然意味するものとなる必要があると考えるが、こうした取り組みを支えていくためにできることが、果たしてどれだけあるのだろうか。それに応えることは、必ずしも容易なことではないだろう。もしかしたら、ほんのわずかのことしか、実際には、できないのかもしれない。

それでも、こうした試みは、原発災害の今後を考えるうえで、欠かすことのできない視点をもたらすのではないだろうか。その際に、もしかしたら、復興支援員という、広範な地域に分散している、多くの避難者や原発災害によって困難を抱えている人たちを支え、手助け、支援する仕事に従事している方々が、鍵となるのではないだろうか。

確かに、このような役割を担い、ともすれば精神的にも疲労しつつある当事者に向き合うことには、ケアの資質や、場合によってはカウンセリングのスキルなど、かなりの専門性が求められることになるだろう。現状では、そうした期待には、なかなか応じることができないのが、実情であろう。そのような知識、スキルを有している人材を投入することは、かなりハードルが高いことは事実であろうし、またそうした人材そのものが、圧倒的に不足しているというほかはないであろう。しかし、それでも、こうした可能性を追求する必要があることも、決して否定できないのではなかろうか。

これらの課題を一手に引き受けるようなことができる役割を担うことが、広い意味でのソーシャルワークの資質であり、スキルではないかと考えている。だが、広義の、そして介入的なソーシャルワークに求められる、このような必要を満たす潜在的可能性を持つことは、なかなかに厄介なことといえるだろう。総じて、困難を抱えている人にむけての支援をとりおこなう人材の養成に精力が注がれなかった社会において、こうした課題をこなすことははなはだ難しいといえる。だが、それでも、その必要性が減じることはないといえるであろう。そこに復興支援の課題があるということができるだろう。