【閣議決定】放射線管理の責任が「区域から個人へ」 ~放射線衛生学の専門家が読み解く、閣議決定の意味~

【閣議決定】放射線管理の責任が「区域から個人へ」 ~放射線衛生学の専門家が読み解く、閣議決定の意味~

政府の第3次復興計画の問題点・・・伊東達也

政府の第3次復興計画の問題点・・・伊東達也

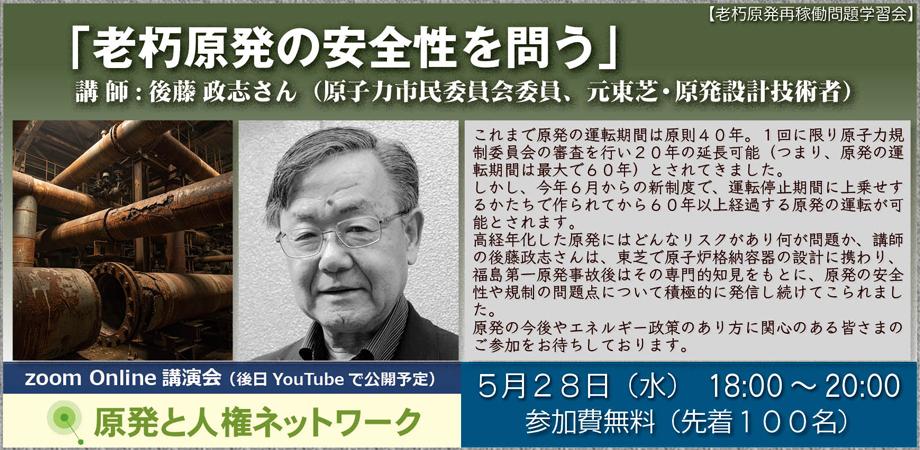

老朽原発の安全性を問う【講演動画】【資料PDF】

老朽原発の安全性を問う【講演動画】【資料PDF】

オンライン配信 (2025-5-28) 講師 後藤政志さん

会場、リモート参加者、合わせて50余名の参加をいただきました。

ありがとうございました。

後藤政志さんの著作物紹介

- 1.原発は日本を滅ぼす (青谷知己・小倉志郎・草野秀一・後藤政志・後藤康彦・山際正道[共著])

- この本では、福島原発事故とはどのような事故だったのか、原発とはどのようなものなのか、放射能汚染とは何なのか、放射性廃棄物をどうするのか、などをできる限りやさしくコンパクトにまとめてみました。文部科学省による原発推進のための『原発副読本』、原発の電気は安い、原発は環境に優しい、放射線は危険ではないといった巧妙なウソに反論しています。 執筆者は複数の原発メーカーの技術者と、高等学校の現・元教員です。本書が特に若い世代の皆さんに、改めて考えていただくきっかけになればと願っています。(2020.1)

版元 緑風出版サイトより - 2.福島原発事故はなぜ起きたか(井野博満 編:井野博満・後藤政志・瀬川嘉之 共著)

- 事故は果して収束するか!?

今何が起きているのか!? 何をするべきか!?

・・・・・・科学者、技術者らが大激論!!

3月11日福島第一原発事故は、原発の安全性について我々がいかに無自覚であったかを痛感させた。事故時には広範囲に恐ろしい放射性物質を撒きちらす原発。周辺住民とくに子供たちの安全、作業員の被曝労働、環境や食品の汚染……問題は何も解決していない。専門家が問題の本質を見きわめ、徹底討論! 版元 藤原出版サイトより 刊行日: 2011/6 - 3.「原発をつくった」から言えること (後藤政志/著)

- 3.11の震災後、福島原発で何が起こったのか? そもそも原発の仕組ってどんなもの? 原発の格納容器設計に携わった著者が技術者の目から、原発の真実をわかりやすく解説しています。

また、本来あるべき技術者としてのあり方についても説いており、これからの未来をつくる学生、とくに技術者を目指している方にもお勧めです。 版元 クレヨンハウスサイトより 刊行日:2011/11/01

講演時の資料、下記PDFの説明

左 = 80頁(1ページ1画面)

右 = 20頁(1ページ4画面分に縮小)

老朽原発の安全性を問う

老朽原発の安全性を問う

■講 師:後藤 政志さん(工学博士、原子力市民委員会委員、元東芝・原発設計技術者)

- ■開催日時

- 5月28日(水) 18:00~20:00

zoomを使ったオンライン講演(後日YouTube公開予定──お申込者にはご案内を差し上げます) - ■参加方法

- どなたでも参加費無料でご参加いただけます。

- ■お申し込み

- https://genpatsu0528.peatix.com/( ←クリックして「チケットを申し込む」の黄色いボタンを押して下さい)

- ■開催趣旨

- これまで原発の運転期間は原則40年。1回に限り原子力規制委員会の審査を行い20年の延長可能(つまり、原発の運転期間は最大で60年)とされてきました。

しかし、今年6月からの新制度で、運転停止期間に上乗せするかたちで作られてから60年以上経過する原発の運転が可能とされます。

高経年化した原発にはどんなリスクがあり何が問題か、講師の後藤政志さんは、東芝で原子炉格納容器の設計に携わり、福島第一原発事故後はその専門的知見をもとに、原発の安全性や規制の問題点について積極的に発信し続けてこられました。

原発の今後やエネルギー政策のあり方に関心のある皆さまのご参加をお待ちしております。 - ■講師プロフィール

- 後藤政志さん

工学博士、原子力市民委員会委員。元東芝・原発設計技術者。東京電力柏崎刈谷原子力発電所6号機、中部電力浜岡原子力発電所4号機、東北電力女川原子力発電所3号機等の設計にかかわる。 - ■主催

- 「原発と人権」ネットワーク・老朽原発再稼働問題学習会

「原発と司法」問う〈シンポとブックレット〉・・・再推進呼び込んだ最高裁判決を正せ

「原発と司法」問う〈シンポとブックレット〉・・・再推進呼び込んだ最高裁判決を正せ

寺西俊一(一橋大学名誉教授/日本環境会議理事長/ノーモア原発公害市民連代表世話人)

日本ジャーナリスト会議「ジャーナリスト 2025年2月号」より転載

日本ジャーナリスト会議「ジャーナリスト 2025年2月号」より転載

去る1月26日(日)の午後、明治大学の駿河台キャンパス・グローバルフロントにて、「日本環境会議」(JEC)主催、「ノーモア原発公害市民連絡会」(以下「市民連」)と「6 ・17最高裁共同行動実行委員会」(23団体参加)の協賛による公開市民シンポ第2弾!>「原発と司法―いま私たちに問われていること」(会場参加約200人弱、オンライン視聴100人余)が開催された。これは、昨年(2024年)6月16日(日)の午後、同じく明治大学の駿河台キャンパス・リバティホールにて開催した「巨大地震と原発―司法のあり方を問い直す」という〈公開市民シンポ第1弾!〉(会場参加約400人弱)に続くものであった。ここで、私たちが「司法のあり方」や「原発と司法」に焦点を当てているのはなぜなのか?ごく簡単に説明しておけば、そこには、次のような経緯と背景がある。

周知のとおり、2011年3月の福島原発事故から14年目を迎えようとしているが、この間、数多くの原発関係訴訟が各地で争われてきた。そうしたなかで、2022年6月17日、福島原発事故による損害賠償訴訟の上告を受けた最高裁第二小法廷の判決(「6・17最判」)が出された。だが、その判決は、国が仮に規制権限を行使したとしても原発事故は避けられなかった、だから「国に責任はない」という、きわめて不当なものであった。しかも、この「6・17最判」以降、その後の日本政府は、「原発再推進」へと明らさまな政策転換を行い、たとえば2025年度からの「第7次エネルギー基本計画」素案でも「最大限活用」を前面に打ち出すに至っているのである。

私たちは、上記のような経緯と背景を踏まえて、とくに福島原発事故における「国の責任」を不当に否定した「6・17最判」を正すことに焦点を当てた取り組みを進めてきた。過日のシンポにおいても、ジャーナリストの金平茂紀さん(市民連」代表世話人)、弁護士の海渡雄一さん(脱原発訴訟弁護団全国連絡会共同代表)、研究者の吉村良一さん(立命館大学名誉教授)らによる一連の講演はそれぞれに貴重なものであったが、やはり何といっても、樋口英明さん(元裁判官)による特別講演がメインの位置を占めていたといえる。

とりわけ、今回の樋口さんのお話しは、この1月初旬に刊行された岩波ブックレット樋口英明著『原発と司法──国の責任を認めない最高裁判決の罪』のエッセンスを非常に分かりやすく噛み砕いたものであった。皆さんには、同書そのものをご購読いただくよう、ここに強くお薦めしたい。

なお、当日のシンポ全体の録画やそこでの講演資料等は、「日本環境会議(JEC)」のHPにおける下記のサイトに掲載してあるので、ご参照いただければ幸いである。

http://www.einap.org/jec/article/events/54/173 ←転載元

福島復興や福一事故、エネルギー政策に関心のある皆様、ぜひご参加ください。